あの頃、私が考えていたこと。

今、その時を振り返って思うこと。

今の私を作った10代・20代

10代や20代の若い頃、何をしていただろうか。

「あの経験が今、生きてるな」や「もう少しこうしておけば……」などなど、きっとあの頃の自分が、今の自分に教えてくれることがあるはず。

「この答えは本当にほめてあげたい」

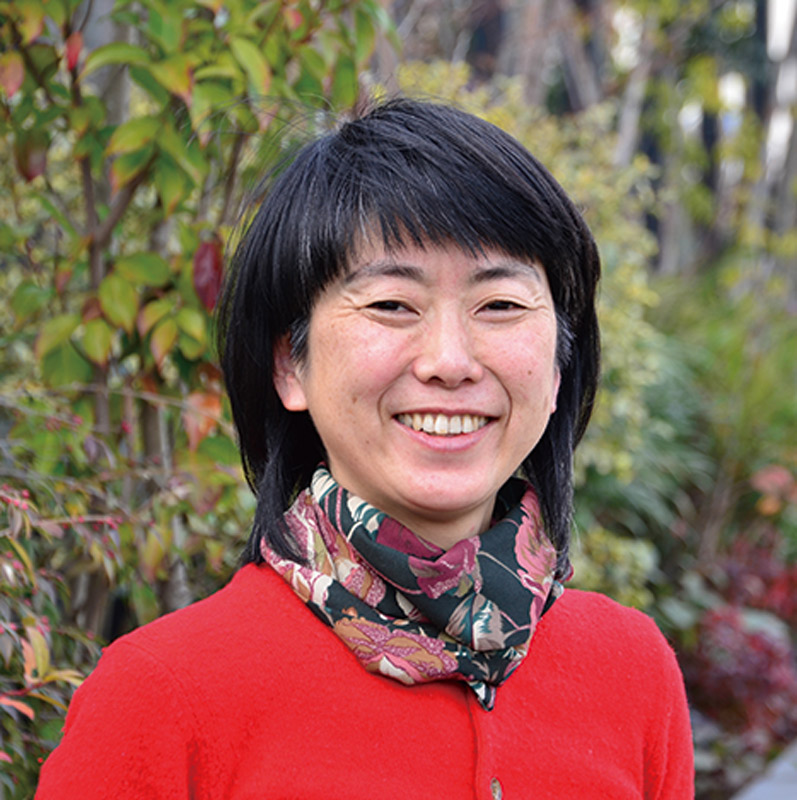

●湘南ベルマーレ 広報 遠藤 さちえ さん

高校時代、サッカー部のマネージャーだった遠藤さん。「サッカー雑誌『ストライカー』に載っていたクラブスタッフの仕事の記事を読み、その人に手紙を書いたんです。『サッカーの世界で働くためには短大で何をすればいいですか?』って」。思い切った行動だが、それに「電話をください」と返信があり、進学後のアドバイスまでもらえた。

アドバイスに従い、短大生活を送る間、サッカーへの情熱は燃え上がる一方。改めて進路について相談したところ、各クラブの知り合いの名前を教えてもらい「それこそ全クラブに連絡をした」という。そのなかで、ベルマーレの統括部長だった上田栄治さんになんとか会う機会を得た。とはいえ「当時は親会社からの出向という形が主流でしたから『親会社に入らないと難しいね』ということでした」

現在のサガン鳥栖につながる鳥栖フューチャーズがスタッフを探していると聞きつけ、連絡をとったこともある。「さすがに試合も見ずにというのは失礼かなと思って、甲府まで試合を見に行きました。そこで、帰りにタクシーを拾おうとしたら知らないおじさんが一緒に乗せてくれたんです」

この“おじさん”が当時の鳥栖の社長だった。「最初はお互い素性を明かさなかったんですが、甲府から東京までもご一緒することになったのでそのまま面接になり『君、採用!』となったんです。でも『鳥栖フューチャーズもどうなるかわからないからほかのチームも見ておいで』と言われました。結果的にベルマーレに決まった時も、親のように喜んでくれました」

遠藤さんは定期的に上田さんに連絡を取るようになり、彼の人柄に、クラブにほれ込んでいく。短大卒業を目前にしたある日、一本の電話があった。相手は上田さんだった。

「遠藤さん、ポルトガル語できる?」

もちろんポルトガル語はできないし、嘘はつけない。だがこの答えが将来を決めると直感的に思った。2、3秒の後に出した答えは「絶対しゃべれるようになります」。ベルマーレへの採用が決まった瞬間だった。当時を振り返り「この答えは本当にほめてあげたい」と笑う。

「子どもの頃から人の陰に隠れているタイプでしたし、飽きっぽくて続かない。本当に不思議なんですがベルマーレだけは続いたんです。若い頃の自分には経験もなく、人の役に立てるものなど持っていなかったと思います。でもがむしゃらなエネルギーだけはあった。事実、扉の叩き方はわかりませんでしたが、とにかくいろいろ叩いた。自分の好きなことに出会って、この仕事がしたいと思って、実現できたことは私の礎になっています」

「これが僕のスペシャルなものだと、ようやく気づいたんです」

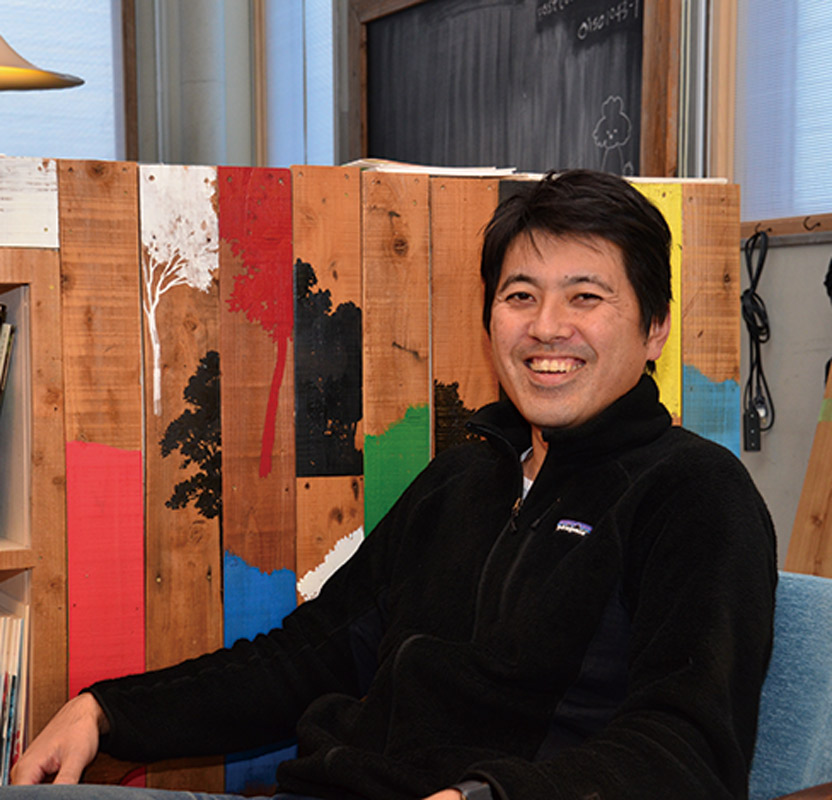

●太平洋不動産 店長 宮戸 淳 さん

生まれ育った二宮町の不動産会社で店長を務める宮戸 淳さん。もしかすると“宮戸店長”としてより、“プリンスジュン”としての彼の方が有名かもしれない。そのルーツは学生時代にさかのぼる。

大学こそ不動産学部に進むも「どちらかというとアパレルとかの華やかな世界への憧れがあった」という。当時の東京は裏原宿ブームの黎明期。インターネットも今ほどは発展しておらず、情報収集は「直接行く」しかなかった。メロコアブームも手伝ってバンド活動に精を出すなど「東京カルチャーにどっぷり浸かっていた」と笑う。

就職は都内の不動産営業職へ。「働き始めて、定年まで続くレールに乗る怖さもありました。でもとにかく5年がむしゃらにやって、それから地元に戻ってきました」

“プリンス”に話を戻すと、学生時代のあだ名にたどり着く。「単なるあだ名です。でもただ呼ばれていただけ。これを受け止めて、自分のものにしようとしたのはここ4〜5年のことです」

若い頃、誰しもが思う「自分は何者なのか」。自分自身のアイデンティティはなかなか見つからなかった。華やかな世界への憧れもその答えにたどり着きたいがためだったのかもしれない。「自分が輝ける場所はどこにあるのか、誰に必要とされるのか……今こうして“プリンスジュン”になって、これが僕のスペシャルなモノだとようやく気づいたんです。当初は恥ずかしさもありました。でも元々目立ちたがり屋でしたし、そこを突き抜けようと思いました」

“プリンス”となるとともに、地域に溶け込んでいった。「若い頃はお客さまと仲良くなるなんて想像できませんでした。でも関わった人たちとこの街で共に楽しく暮らすという風に考え方が変わっていきました」

40歳を超えてからバレエ教室にも通い始めた。「初めて“プリンス”になったのは二宮のハロウィンイベントでした。それでバレエ教室を訪れたんですが、向こうからすれば通販で買った衣装を着た姿勢の悪い男が来たわけで『所作がなっていない』と怒られました(笑)内面もプリンスを目指して、日々訓練というわけです。40を過ぎてバレエをやるなんて思いもしませんでしたよ」

宮戸さんは言う。「元来ナルシストなんですが、今の自分が一番好き。一番自分らしくいられるのは今なんです」。二宮町には地元を愛する“プリンス”がいる。こんなステキなことは、日本中を探しても簡単には見つからないだろう。

「今、20代のころの1000倍は人生面白いです」

●株式会社ラーニングエンタテインメント 代表取締役 阿部 淳一郎 さん

都内の大学の教員をしながら、人材開発コンサルティング会社を2社経営し、5冊の著書もある平塚出身の阿部さん。若い頃から目標に邁進していたかというとそういうわけでもなかった。

エリア有数の進学校に進むも成績は学年でビリ。「先生が『言われたことを、ただ素直にやれ』というところにものすごく反発しました」と振り返る。だが予備校に入ると、偏差値は87まで急上昇。「『教師の教え方1つでこんなに変わる』ことに気づいたんです」という。同時に「大学時代、塾講師のバイトをしていたのですが、3カ月で時給が3,000円あがり『俺、人に教えるの上手いんだな』とも思いました」

世は大就職氷河期。渋々ながら入社した会社は離職率8割を超えるような惨状だった。「15人いるはずの1個上の先輩は1年で全員が退職していてゼロ。3年で上司が12回変わりました。20代の初めは“絶望”でした。大学の同期がガンガン活躍している。でも私は環境が違った。会社の仕事を真面目にやっていれば幸せが訪れる、という既存の価値観が崩れ去っていました」

そこで、3つのことをした。「まず、将来に向けてボーナスは全部学びに使いました。人の成長には心が大きく影響すると感じ、心理学関係のスクールに通って複数の資格を取りました。2つ目は、経営者の思考に頭を近づけていきました。どれだけ人が入れ替わっても、会社が回っていく仕組みをつくった経営者はある種、天才的。であれば、その仕組みづくりの思考を盗もうと。ただ業務をこなすのではなく、『これはどういう仕組みでお金を生み出しているのだろう?』と分析をするクセをつけました。最後に、社外につながりを求めました。世の中には面白くて魅力的な人がたくさんいる。当時はインターネットが徐々に一般化していった時代でしたから、ネットで社外に人脈を広げていきました」

行動原理は「こうありたい」と向かっていくのではなく、「しんどい状況から抜け出したい」というもの。だが理由はどうあれ、その考え自体は間違っていなかった。反発し、疑問に思っていた旧態依然とした組織の在り方や世の中の仕組みは、今や社会問題にもなっている。29歳で独立した当初は、今では当然のようにパワハラとされる事例でも、被害者の責任とされることがあった。「自分が勤めている会社が、社会の全てに見えてしまう時代でした。でも価値観が多様化する今、求められるのは人手ではなく創造性。欧米的な考え方に日本もシフトしていくと思います」

今は目指すものがある。「自分の人生を選択する自由が欲しいんです。徐々に選択の自由が増えてきた。今、20代の頃の1000倍は人生面白いです」

「“誰かに伝えたいほど好きなもの”が仕事になった」

●Trade Communications 代表 川合 祐作 さん

日本製の音楽機材を海外に紹介し仲介する貿易コンサルタントとして活躍する川合さん。「僕のアイデンティティーは幼少期にシンガポールで過ごした影響が大きい」と語る。多くの人種が集まるシンガポールは、多様性の国だ。「中国系、アラブ系、インド系……当時の友達とは今も付き合いがあります」。

「資源がある国ではないですから、発展のためには起業家や企業を招致するというのがほぼ唯一の道でした。国民がシンガポール人として国を大きくする、ナショナリズムが強かったと思います」。こと現代日本ではナショナリズムというと、多様性の対義としてネガティブな文脈で使われることもある。だが個を尊重しながらも、国を豊かにしようという点において国民は同じ方向を向き、シンガポールは大きな経済発展を遂げた。

中学の頃に日本に戻るも、日本の学校は「個を尊重するのではなく、型にはめようとする」場所だった。だがそんな時、心の拠り所は音楽だった。「高校のときにバンドを始めて、音楽を仕事にしたいという気持ちもそこで生まれました」。晴れて音楽を仕事にするようになった今も「仕事や生き方への考え方は、幼少期に感じていたことの延長線上にある」という。「なんの保証もないですが、変えがたい働きがいはあります」

「“みんな違ってみんないい”ではなく“みんなと違うことがいい”でした」

●ママぎゅっと 代表 宇佐美 陽子 さん

子育てママを応援することでまちづくりを目指す「ママぎゅっと」の代表を務める宇佐美さんは長年ラジオDJとして活躍していた。「プロ野球選手と結婚したいとずーっと思っていて、『そのためにはアナウンサーにならないと』と思っていました」と笑う。大学に通うのと並行してアナウンス学校に通い、地元FM湘南ナパサなどのラジオ局で経験を積んだ。

ちょうど就職難で「このままでいいんだっけ?」と多くの人が感じていた時代。「世代的に“個性”が求められていましたし、当時の友人は学生団体をやったり、そこから起業した人も多いです。何かと突っ走って『みんな違うのって面白いじゃん!』ってことを伝えたくて一生懸命、言葉や声の表現を学んだ気がします」

しかしそうして突っ走ってきたことが、今でも生きている。「生来、やりたいことや、これと決めたことはとことんやるタイプでした。講演をしたり、ママたちのネットワークを作ったりと、人にものを伝える活動をして感じるのは、アナウンサー学校時代やDJ時代が根底にあるということ」。何かを発信する責任や方法論、その意味も学んできた。「地域活動をするという未来は想像してませんでしたが、今改めて振り返っても、私なりの“なんか面白そう”を大事に歩んできたと思います」

「ICTもGIGAスクールも手段であって目的ではない」

●みんなの塾・塾長 諏訪間 雄聖 さん

「起業志向が強く、何か得意なことで事業をやりたいとずっと思っていました」。諏訪間さんは県内に4校、生徒数200人以上をかかえる塾を経営している。「“一生使える学習力をつける”をコンセプトに生徒がどう考え、どう自信をつけていくかというプロセスを大切にしている」新しいスタイルの学習塾だ。

原体験は中学校時代にさかのぼる。「クラブチームで野球をやっていたのですが、監督やコーチが厳しく、やる気を失っちゃったんです。自分で考えることをやめたら、技術も能力も下がってしまいました。『自分の頭で考えて行動する』ことをしないと人のせいにしてしまうだけだなと強く感じたんです」

教育学部に進み、「自分自身で考える重要性」を強固にしていった。既存の教育へのアンチテーゼとして、新しいスタイルの塾を確立した。

教育の世界は「現場の先生も文科省も、今の教育の仕組みに疑問を感じていない。でも、1万人いれば1万通りの方法があるのに、その教育がベストだと思っている人はどれだけいるでしょうか。変えられるのは民間からだと思っています。ICTもGIGAスクールも手段であって目的ではないです。それを使う“人”を変えられるのはやっぱり“人”だと思います」

「『使えるものが捨てられること』がすごく嫌」

●NPO法人西湘をあそぶ会 代表理事 原 大祐 さん

原さんが大学を卒業した頃、大磯では旧三井邸の保存運動があった。結局、マンションになってしまったことを「めちゃめちゃ活動したわけではないですが、ちょっと残念でした」と振り返る。同時に「地域資産は大事。でもそれを維持するだけでは負担にもなる。活用することが大切」だと感じたという。

当時は就職氷河期。「競争する気力はなかったのですが、『使えるものが捨てられること』がすごく嫌という気持ちはありました。それで団地再生の仕事をはじめました」。さらに西湘をあそぶ会を設立し、大磯農園や大磯市などの地域での活動にも精を出した。

現在、全国的に郵便局の機能が集約されるなか、大磯郵便局の一部は「使えるのに用がなくなってしまった場所」になってしまった。原さんはここをコワーキングスペースと保育所に生まれ変わらせた。じつはこの保育所には、旧三井邸の部材が使われている。結果的にはかなわなかったが、旧三井邸は再建を目指し部材を保存していた。20年の時を経て保育所として再生したのだ。

「僕がやってきたことは結局、姿形は違えど遊休されたものをアップデートしてエリアの価値を高めること。それにしか興味がなかったんです。今思えば原点は旧三井邸にあったと、改めて感じています」

「議員になって10年は“お面をかぶって”いた」

●画家・平塚市議会議員 江口 ともこ さん

平塚市議会議員の江口ともこさんは27歳で市議会議員になり現在5期目。議員歴は20年になろうとしている。

「素敵だと思う瞬間を絵に残す技術を身に付けたい」と美大に進むも「食べていけないと気づき、地元で働くためにタウンニュース社に入社しました」。だが、画家と営業職のギャップは大きく「大変でしたね」と笑いながら振り返る。

転機が訪れたのは入社3年目。よく出入りしていた大藏律子元市議が市長選に出馬することになり、自身が市議に立候補することになる。「学生記者として環境問題の記事を書くなど、美術を通しての政治にはもともと関心がありました」という。「会社もとても協力的でしたが、怖くなって駄々をこねたりも……。当時の会長に『若い時に一度やろうと思ったことに腰が引けたら、一生怯えることになる。いくしかないんだ』とハッパをかけられてなんとか前に進みました」

議員になってからの活躍は世間に知られるとおりだが「最初の10年ぐらいはイデオロギーの“お面をかぶって”いました」という。その後、がんを患ったことをきっかけに、より本音で物事に向き合うようになっていく。江口さんは言う。「対象者・対象物をきちんと見て、自分なりに立ち位置を決めていく。それは絵も政治も同じなんです」

「料理を通じてお客さまにパワーをもらってきた」

●DIVERTENTE オーナー 島田 美緒 さん(右)/シェフ 松野 修 さん(左)

元々同じ飲食店に勤務していた島田さんと松野さん。島田さんは長くサービススタッフとして、松野さんはシェフとしてそれぞれのキャリアを重ね、この1月にキッチンカーでのイタリアンレストランをオープンした。

「ずっと飲食店に勤務していました。5〜6年前に松野さんと出会って、感覚は違うかもしれませんが、お互いを補い合うような感じです」と島田さん。一方の松野さんは「10歳ぐらいから料理をやりたくて。高校まで野球をやっていましたが、調理の専門学校に行き、料理ができることがとにかく楽しかったです」と話す。

2人が歩んできた道は違うが、共通するのは「料理や食事の楽しさ」ということ。「ディヴェルテンテはイタリア語で『楽しい』の意味。仕事ですから大変なこともありましたが、パワーをくれるのはいつもお客さまでした。作る側も、食べる側も楽しい時間を過ごせる。キッチンカーでしかできないことがあると考え、独立を決めたんです」と声をそろえる。

「独立という夢がずっとあったわけではないですが、やりたい飲食店の形が徐々に定まったという感じ」という2人。「キッチンカーはどこにでも行けますから、青空レストランとかいいですよね」。長く飲食業に携わった2人の描いていたものが、コロナ禍を経て重なった。

シェア

シェア

シェア

シェア

で送る

で送る

湘南ローカル情報を日々更新中!

湘南のお店情報をまとめて掲載!

編集部情報を毎週更新でお届けします。

-

お知らせ|2023.12.14

2023-2024年 年末年始の休業のお知らせ

-

お知らせ|2023.09.18

WEBメディア・Journal ONEに弊社代表定成のインタビュ...